月間ニュースレター

おがわ通信 5月号

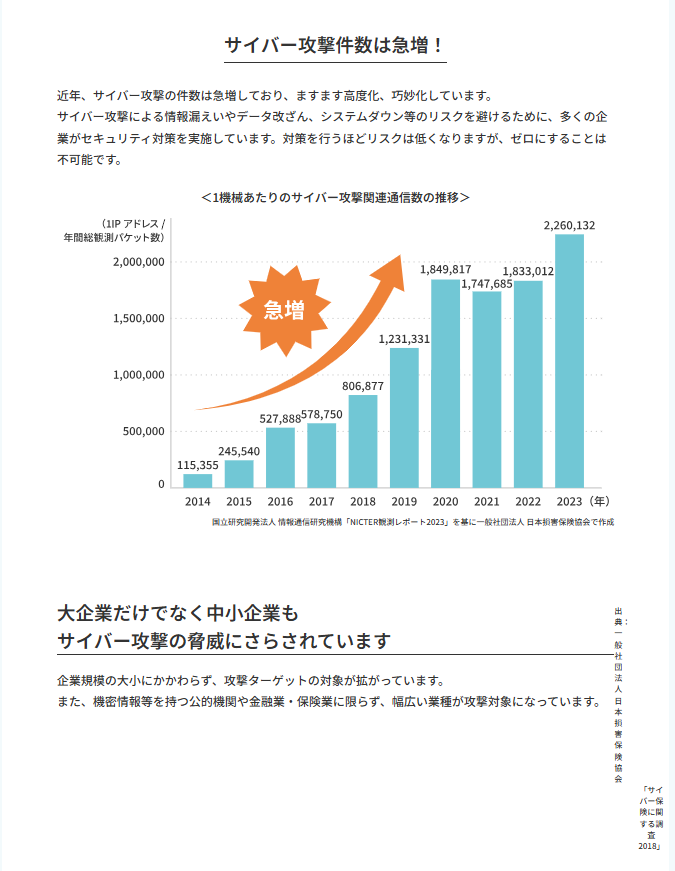

サイバー攻撃がますます増加して、情報漏洩が頻発しています

情報漏洩は身近な問題になっています

いまこそ、セキュリティ対策が必要です

2025年4月25日に、損保ジャパンのシステムの一部が第三者による不正アクセスを受け、情報流出の可能性があることが判明したと発表されました。

いわゆるサイバー攻撃を受けたのですが、現在は外部からのアクセスを遮断する措置を実施済みで、本件の影響によりお客さまの情報が不正利用された事実は現時点では確認されておらず、引き続き調査を行っており、詳細が判明し次第、改めてお知らせをすることになっています。

皆様にはご心配をおかけして大変申し訳ございません。

まさかの事態に私も驚いております。本当にサイバー攻撃は身近な災害だと感じております。

そこで、今回はサイバー攻撃や個人上漏えいについて、考えたいと思います。

個人情報が漏洩すると

損害賠償が請求される

企業が個人情報を漏洩すると、多額の損害賠償金額を支払わなければならない可能性があります。

損害賠償金額は、漏洩した情報の内容や企業の社会的責任度の重さ、情報漏洩後の対応、二次被害の有無によって左右されます。

また、損害賠償以外にも、顧客の減少や取引先との関係が悪化する場合もあり、上場企業にとっては株価の下落も考えられるため、より大きなダメージを負う可能性もあるでしょう。

個人情報の漏洩による

損害賠償金額の相場

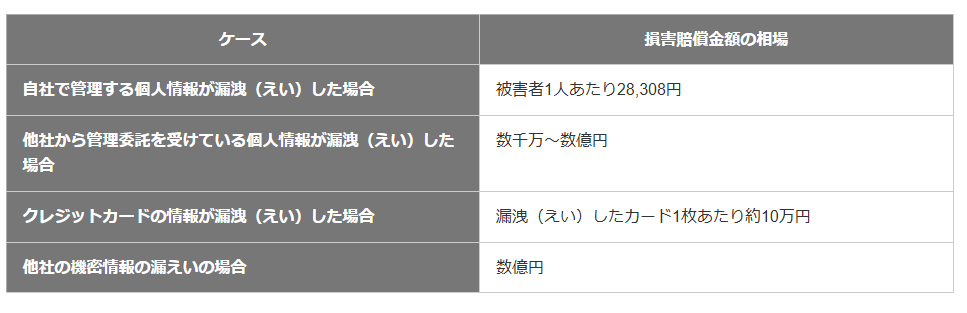

個人情報が漏洩(えい)した場合に企業が支払う損害賠償金額は、1人あたり数千~数万円が相場です。件数が多いケースでは、損害賠償金の総額が数千万円以上になる場合もあります。ただし、実際の損害賠償金額はケースによって異なります。以下は、2024年の日本ネットワークセキュリティ協会の調査による、ケースごとの損害賠償金額の相場をまとめたものです。

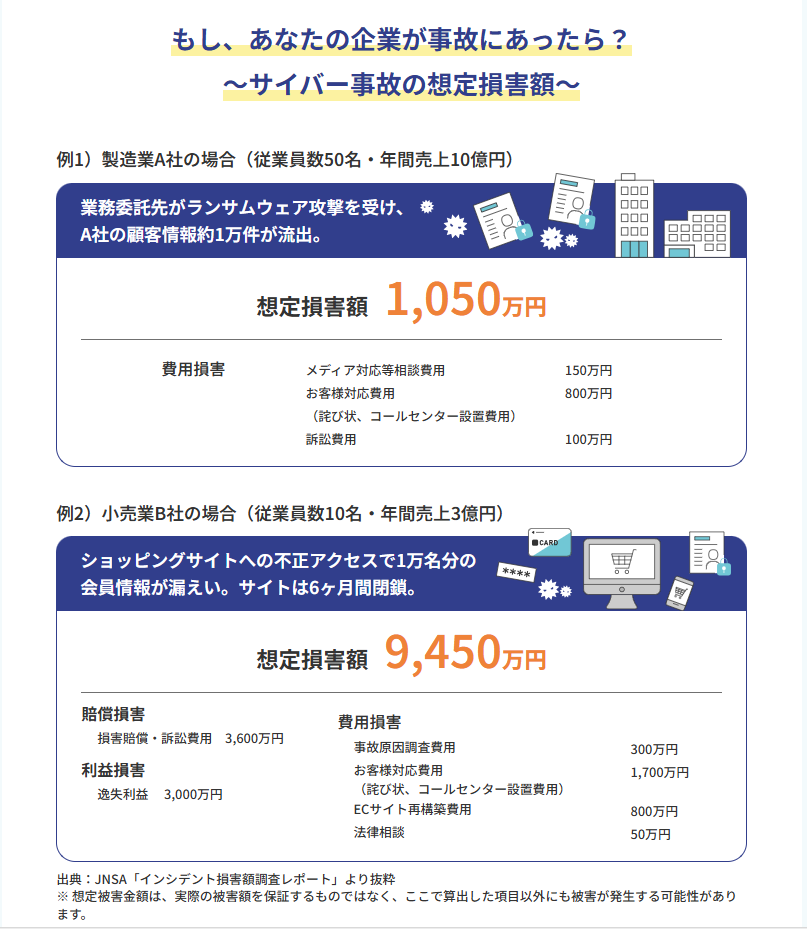

サイバー保険が必要な時代に

情報漏洩のリスクに備えるには、サイバー保険への加入がおすすめです。サイバー保険に加入すると、万が一情報漏が発生した場合もスピーディーな対応が可能です。また、損害賠償を含めた金銭的負担も軽減できます。

保険によっては、損害賠償金額だけでなく、情報漏洩時の事故対応費用の補償もあります。事故発生時にすぐフリーダイヤルで相談ができる保険であればより安心でしょう。

損保ジャパンでもサイバー保険を取り扱っています。保険への加入をご検討されている方は、ぜひ当社までご相談ください。企業が情報漏洩を起こした場合、民事上の責任として、損害賠償の支払いを命じられる場合があります。さらに、個人情報保護法に触れるような悪質なケースでは、懲役刑や罰金刑の対象となるでしょう。

一般社団法人 日本損害保険協会HPよりhttps://www.sonpo.or.jp/sme_insurance/cyber-hoken/

従業員が起こした事件でも

会社へ賠償請求される

企業やその従業員(退職者を含む)が、業務で取り扱った個人情報データベース等を、自身や第三者が不正な利益を得るために提供・盗用した場合、以下の刑罰が科せられます(個人情報保護法179条)。

①1年以下の懲役

②50万円以下の罰金

個人情報データベース等の具体例として、メールアプリに保管されたアドレス帳や、企業の顧客リストなどが挙げられます。

怖い事に、企業の従業員等(代表者や代理人、従業員、退職者など)が、業務中に個人情報データベースを不正に提供した場合は、企業に対しても1億円以下の罰金 が科せられます(個人情報保護法179条)。

個人情報漏洩は身近な問題

ここからは情報漏洩についての事例をご紹介いたします。

例えば、マンション管理組合の役員が個人情報を漏えいして住民から訴えられた場合、管理組合役員対応費用補償特約を付けていると保険金で補償されます。

また、介護施設の職員が施設利用者の氏名と携帯番号が登録されている携帯電話を落してしまった(パスワードを設定していない)場合も、保険金の支払いがされるのです。

またまた、顧客先に出向いてパソコン修理した際、顧客のパソコンをウイルス感染させた場合、物理的に損傷し使用できなくなった場合も補償しますし、顧客のデータ、ソフトウェア、プログラム等が破壊された場合も補償の対象となります。

身近な例でも、こんなにサイバー保険は活躍してくれます。

一般社団法人 日本損害保険協会HPよりhttps://www.sonpo.or.jp/sme_insurance/cyber-hoken/

通信教育企業の事例

通信教育企業のA社は、2014年7月に約3,504万件の個人情報を漏洩(えい)しました。A社のシステム開発・運用を行っていたグループ会社の元社員が、A社の顧客情報を名簿業者3社へ売却していたのが原因です。犯人が売ったA社の顧客情報は転売され、最終的には95社にA社の個人データが行きわたったと見られています。

A社には、被害にあった顧客の約5,700人に対して、1人あたり3,300円、総額にして約1,300万円の損害賠償が命じられました。これは原告側の求めていた1人あたり5万~10万円よりも低い金額です。A社がグループ会社のセキュリティ対策を確認していなかったことは認められたものの、「漏洩(えい)した情報の秘匿性は高くない」と判断されました。

漏洩(えい)した個人情報の詳細

サービス登録者の氏名・性別・生年月日

サービス登録者の保護者または子どもの氏名・性別・生年月日・続柄

郵便番号

住所

電話番号

FAX番号

出産予定日

メールアドレス

エステティックサロンの事例

エステティックサロンを経営するB社は、2002年5月に約5万人分の個人データを流出させました。B社の委託先企業がWebサイトのサーバーを移設する際に、誤ったアクセス権限を設定したため、外部から情報が閲覧できる状態になっていたのが原因です。

事件発覚後、B社はただちにサーバーから個人情報を削除しましたが、既に漏洩(えい)した情報の回収はできませんでした。さらに、漏洩(えい)した個人データが悪用され、顧客宛に迷惑メールが送られてくる二次被害も発生しています。B社は、被害者14名のうち13名に対して、1人あたり35,000円(うち1人のみ22,000円)の損害賠償を命じられました。B社の事件は、連絡先に加えてアンケート回答や関心のあるエステコース名も漏洩(えい)し、二次被害も出たことから、過去最高の損害賠償金額となっています。

B社が漏洩(えい)した個人情報

氏名

住所

職業

電話番号

メールアドレス

アンケートの回答

関心のあるエステのコース名

情報通信サービスの事例

情報通信サービスを提供するC社は、2004年12月に約450万人分の顧客情報を漏洩(えい)させました。C社が個人情報の適切な管理を怠り、元内部関係者による不正アクセスを許してしまったのが原因です。

C社は事件発覚後、お詫びとしてサービス会員に500円の金券を送付しました。しかし、事故対応に納得のいかなかった会員5名が、C社に対して訴訟を起こしています。裁判所はC社に対し、事故対応や漏洩(えい)した個人情報の内容を考慮し、被害者1人あたり6,000円の損害賠償の支払いを命じました。

C社が漏洩(えい)した個人情報

氏名

住所

電話番号

メールアドレス

C社が提供するメールアドレス

C社のサービスID

サービス申し込み日

1 ~ 1件 / 全1件